Schmutzige Geschäfte mit der Sauberkeit

Ein Putzlappen kostet 1 Euro, ein Eimer 3 – also, was kann daran so teuer sein, eine Schule, ein Büro oder eine Praxis zu reinigen? Nun, die Antwort ist relativ einfach: eine ganze Menge. Denn wer glaubt, dass Reinigung nur aus „ein bisschen Wischen, Sprühen und weiter zum nächsten Objekt“ besteht, hat das System mit allem, was dahintersteckt, nicht verstanden.

Sauberkeit ist ein Grundbedürfnis. Jeder erwartet sie wie selbstverständlich – in Krankenhäusern, auf Toiletten, am Arbeitsplatz. Gleichzeitig wird Reinigung wie kaum eine andere Dienstleistung unter Wert verkauft. Die Arbeitsbedingungen sind entsprechend: Laut ver.di (2022) sollen für die gründliche Reinigung eines Waschbeckens vier Minuten eingeplant werden, für ein WC zwei Minuten. Doch in der Realität sieht es oft anders aus. In manchen Schulen, so der WDR (2020), bleibt pro WC gerade mal eineinhalb Minuten Zeit – mehr gibt die Ausschreibung nicht her. Eine hygienisch saubere Leistung ist in dieser Zeit kaum zu erbringen.

Die Rechnung also ist längst geschrieben – nur nicht offen gelegt. Zeit, das zu ändern.

Wenn Sauberkeit zur Verhandlungssache degradiert wird

Reinigung wird bundesweit nach dem Prinzip „Geiz ist geil“ eingekauft. Öffentliche wie private Ausschreibungen setzen oft einzig auf den niedrigsten Preis. Das Ergebnis? Stundensätze, die, überspitzt gesagt, gerade mal für einen Kaffee reichen – nicht für sauberes und hygienisch einwandfreies Arbeiten. Zum Beispiel beklagt ver.di am Uni-Campus Kassel:

„Den Zuschlag bekommen … die billigsten Angebote, bei denen für die Mitarbeiter:innen aber auch die miesesten Arbeitsbedingungen bestehen“ (publik.verdi.de).

Selbst mit dem Branchenmindestlohn, der seit Anfang 2025 bei 14,25 Euro/Stunde liegt (Tarifvertrag Gebäudereinigung) bleibt kaum Luft für angemessene Reinigungsqualität, weil sich die Zeitbudgets nicht ändern, sondern sogar eher knapper werden, um Lohnerhöhungen zu kompensieren. (Quelle: IG BAU). Fordert man im Kerngeschäft zwei Stunden für 18 Toiletten, drei Treppenhäuser und zehn Büros – für nur 12 Euro/Stunde – hilft nur die Außerkraftsetzung sämtlicher physikalischer Gesetze oder eine Zeitmaschine. Die Sauberkeit leidet erheblich – oder sie findet erst gar nicht statt, zumindest nicht so, dass man von einer hygienischen Umgebung sprechen könnte. Hauptleidtragende: die Reinigungskräfte, die massiv unter Druck stehen.

Beim Kampf um den Auftrag werden Leitfäden für faire Vergaben oft ignoriert

Ausschreibungen sind dabei nicht nur ökonomische, sondern vor allem auch ethische Dokumente. Wer öffentliche Aufträge vergibt, trägt, ob er möchte oder nicht, eine Mitverantwortung für die daraus resultierenden Arbeitsbedingungen. Der Preis sollte dabei eben nicht allein entscheidend sein – Qualität, Sozialstandards und Nachhaltigkeit müssen gleichwertig berücksichtigt werden. Doch die Realität sieht oft anders aus. Zwar existieren Leitfäden für faire Vergaben (z. B. vom Kompetenzzentrum nachhaltige Beschaffung), doch sie werden vielerorts ignoriert oder nicht konsequent angewendet. Hinzu kommt: Viele kleinere Reinigungsunternehmen fühlen sich mehr oder weniger gezwungen, bei Dumpingpreisen mitzuziehen, um überhaupt im Rennen zu bleiben. Ein verlorener Auftrag bedeutet oft existenzielle Einbußen – gerade auch in Regionen mit wenigen Alternativen.

Im Ausschreibungsverfahren kämpfen Dutzende Firmen um jeden Auftrag. Wer nicht unterbietet, verliert – wer unterbietet, riskiert den eigenen Ruin. Die Folge ist ein ruinöser Preiskampf mit massiven Folgen für Beschäftigte und Qualität. Dabei steckt oft System dahinter: Die sogenannte „Bepreisung nach Leistungseinheit“ suggeriert Objektivität, ignoriert aber Unterschiede in der Gebäudestruktur, Verschmutzungsgrad oder Zugangssituation. Wenn der Preis den Zuschlag diktiert, werden Reinigungskräfte zur Verfügungsmasse degradiert.

Menschen, Maschinen, Verantwortung: Wer wirklich sauber macht

Jeder kann putzen? Nein – jeder kann Dreck wegwischen. Aber das ist keine Reinigung. Reinigungsdienstleister und ihre Fachkräfte leisten täglich unsichtbare Schwerarbeit. Sie müssen wissen, welche Reinigungsmittel wo eingesetzt werden dürfen, wie Kreuzkontaminationen verhindert werden, wie effizient gearbeitet werden kann, ohne die Qualität zu opfern.

Die Gebäudereinigungsbranche arbeitet häufig zu Randzeiten – frühmorgens oder nachts. Viele pendeln von Objekt zu Objekt, schuften unter Zeitdruck, oft ohne eigene Aufenthaltsräume, ohne Toilettenzugang. In Kliniken oder Labors übernehmen sie hygienerelevante Aufgaben mit hoher Verantwortung – für Desinfektion, Infektionsschutz, Sicherheit. Und dennoch: gesellschaftlich kaum wahrnehmbar.

Statt „Reinigungskraft“ heißt es oft abwertend „die Putzfrau“ – ein Begriff, der die Qualifikation und Bedeutung dieser Arbeit negiert. Dabei braucht es Schulungen, Prüfungen (z. B. Fachkraft für Gebäudereinigung) und Erfahrung, um in sensiblen Bereichen wie Reinräumen, OP-Sälen oder Industriebetrieben zu arbeiten. In Reinräumen etwa können falsch ausgeführte Reinigungsschritte Millionenverluste oder lebensgefährliche Situationen verursachen – etwa in der Pharma- oder Halbleiterproduktion.

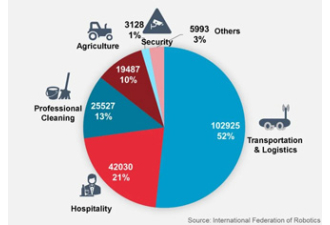

Können Maschinen und Roboter entlasten?

Technik kann helfen, Personal zu entlasten. Moderne Reinigungsmaschinen, Roboter, automatische Dosieranlagen und digitale Zeiterfassungssysteme sparen Zeit und verbessern die Qualität. Doch solche Technik kostet. Und sie amortisiert sich nur, wenn regelmäßige, planbare Aufträge gesichert sind. Keine Aufträge – kein Geld – keine Maschinen – keine Entlastung. Ein Teufelskreis für viele Betriebe, die sich zwischen Investitionsdruck und Dumpingpreisen zerreiben.

Realistische Preise oder die Rechnung ohne den Menschen gemacht

Ein paar Zahlen gefällig? Nehmen wir eine Reinigungskraft mit einem Bruttolohn von 14,25 Euro – aktueller Tariflohn in der untersten Lohngruppe. Arbeitgeberkosten (Sozialabgaben, Versicherungen etc.) schlagen mit rund 25 % zu Buche. Damit liegt der Stundenlohn brutto bei rund 17,81 Euro. Dazu kommen Fahrtzeiten, die häufig nicht vergütet werden, aber in der Personaleinsatzplanung dennoch einkalkuliert werden müssen – zum Beispiel 30 Minuten zwischen zwei Objekten. Rechnet man diese Wegezeiten fair mit ein, sinkt der reale Stundenlohn aus Sicht der Arbeitskraft deutlich.

Reinigungsmittel, Maschinen, Schulungen, Qualitätsmanagement, Verwaltung, Objektleitung, Urlaubs- und Krankheitsvertretung, Betriebshaftpflicht, Schutzkleidung – all das verursacht Kosten. Bei einem mittelständischen Betrieb mit 20 Mitarbeitenden summieren sich diese Ausgaben schnell auf monatlich 10.000 bis 15.000 Euro zusätzlich. Realistisch kalkuliert liegt der notwendige Preis für eine wirtschaftliche und sozial faire Reinigung bei deutlich über 30 Euro/Stunde – in komplexen Bereichen auch bei 35–40 Euro. Wer deutlich darunter liegt, kann entweder nicht kostendeckend arbeiten – oder spart an Personal und Qualität.

Mit gesetzlichen Mindestanforderungen gegen Dumping

Ausschreibungen, die 18–20 Euro/Stunde als Maximalpreis vorgeben, drücken die Anbieter in einen Dumpingwettbewerb, in dem am Ende alle verlieren – auch der Auftraggeber. Die Ausschreibenden tragen hier eine Verantwortung, die weit über den Etat hinausgeht. Es braucht verpflichtende soziale und qualitative Standards – nicht nur Empfehlungen auf dem Papier. Der Gesetzgeber könnte hier klare gesetzliche Mindestanforderungen formulieren – etwa einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis pro Quadratmeter, der auf nachvollziehbaren Branchenkalkulationen basiert. Außerdem könnte der Nachweis tarifgerechter Löhne und fairer Beschäftigungsbedingungen zur zwingenden Vergabebedingung werden.

Gute Reinigung lohnt sich – schlechte nicht

Dabei würde sich eine faire Bezahlung gleich mehrfach lohnen. Wer besser bezahlt, findet motivierteres Personal, hat eine geringere Fluktuation, weniger Krankheitsausfälle und bessere Ergebnisse. Die Hygienestandards steigen, das Image verbessert sich, die Kundenbindung wächst. Und: Die Fehlerkosten sinken.

Was Fehler bedeuten, zeigen Beispiele aus der Praxis: In Laboren kann ein unbemerkt falsch gereinigtes Gerät zu Kontamination führen – mit hohen finanziellen und medizinischen Folgen. In der Pharma- oder Lebensmittelproduktion können mangelhafte Reinigungen Produktionsstopps verursachen. In Reinräumen oder OP-Bereichen können ungenügend gereinigte Flächen zu Patientenschäden führen – und zu Klagen. In Büros klagen Mitarbeitende über Stauballergien, verschmierte Toiletten oder schlecht gereinigte Gemeinschaftsküchen – ein klarer Imageverlust. Beschwerden führen zu Nacharbeiten – auf Kosten der ohnehin knappen Zeitbudgets.

Reinigung wirkt oft im Verborgenen – ihre Fehler jedoch sind sichtbar. Und spürbar. Die Kosten solcher Fehler werden selten in Relation zur eingesparten Stundenzahl betrachtet – ein gefährliches Missverhältnis, das sich vermeiden ließe.

Auch für Auftraggeber lohnt sich das Umdenken: Wer heute spart, zahlt morgen drauf. Reinigung ist kein Kostenblock – sie ist Investition in Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Infrastruktur. Nachhaltige Reinigung ist planbar, kontrollierbar und langfristig günstiger – wenn sie von vornherein professionell gedacht und durchgeführt wird.

„Wenn Sauberkeit nix kostet, macht’s der Chef selbst“

Diesen Spruch hört man in der Branche häufig – und er bringt die Absurdität auf den Punkt. Denn natürlich würde niemand auf die Idee kommen, selbst nachts ein Großraumbüro zu reinigen oder Klinikflure zu desinfizieren – aber bezahlen möchte man dafür dennoch möglichst wenig.

Diese Schieflage muss sich ändern. Das Bewusstsein für den Wert von Reinigung muss sich durchsetzen – in der Politik, in Unternehmen, in der Bevölkerung. Wertschätzung beginnt mit Verstehen. Und mit einer angemessenen Vergütung.

Die Politik kann über klare gesetzliche Rahmenbedingungen für soziale Ausschreibungen, über verpflichtende Mindeststandards und transparente Nachweispflichten faire Bedingungen schaffen. Unternehmen wiederum sollten nicht nur nach Zahlen kalkulieren, sondern nach Wirkung: Wer langfristig denkt, investiert in Qualität, nicht in kurzfristige Einsparungen. Und die Bevölkerung? Sie kann durch Aufmerksamkeit und Respekt dazu beitragen, die unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen – und etwa bei der nächsten Gebäudereinigung im eigenen Wohnblock, der Kita oder dem Bürogebäude nachfragen, ob es den Menschen „hinter dem Wischmopp“ gut geht. Um Reinigung auch für Kunden sichtbar zu machen, gehen einige Betrieb zum sogenannten „Daytime Cleaning“ über, beispielsweise eine Sparkasse im Sauerland.

Reinigung ist kein „Lappenjob“. Es ist ein Beruf, der Verantwortung trägt. Ein Beruf, der Planung, Wissen, Körperkraft, technisches Verständnis und Disziplin erfordert. Wer diesen Beruf ausübt, hat Respekt verdient – und eine faire Bezahlung. kw

Bild: Adobe KI, Michaela, pexels.com, ThisIsEngineering , pexels.com